Por Paulo Nunes ⋅ 1 jun. 2023

Segundo o famoso Princípio de Ockham, a explicação mais simples é sempre a melhor. Será mesmo?

Mesmo os mais desinteressados por ciência ou filosofia já devem ter ouvido falar da Navalha de Ockham, o famoso Princípio da Parcimônia desenvolvido pelo frade franciscano Guilherme de Ockham ainda durante a Idade Média. Segundo esse princípio, a explicação mais simples para um determinado fenômeno é sempre a melhor. Será verdade?

É inegável que, ao longo de vários séculos, essa lógica demonstrou-se muito eficiente para a resolução de problemas científicos, assim como para eliminar dúvidas em contextos os mais variados. No entanto, trata-se de um raciocínio reducionista, cuja eficiência depende inteiramente das chances estatísticas: ao apostar sempre na regra, o princípio de Ockham ignora as exceções. E as consequências de se estar cego àquilo que é raro, contingente ou único só podem ser danosas — não apenas para a ciência, mas também para a sociedade como um todo.

Para o filósofo Elliott Sober, da Universidade de Madison, Wisconsin, o princípio de Ockham talvez seja uma maneira ilusória de apaziguar problemas científicas. Assumir que nosso universo opera necessariamente pela maneira mais simples, segundo ele, é uma premissa gratuita, que não se baseia em qualquer indício real. Afinal, o que nos garante que a regra da simplicidade é universal?

Há ainda outro problema com a navalha de Ockham, contudo: ela ignora a influência da perspectiva.

Pontos de Vista

Talvez a falha principal de Ockham seja desconsiderar o ponto de vista e suas implicações sobre a formulação de uma hipótese ou teoria. O fator da perspectiva é frequentemente ignorado. Afinal, como o ponto de vista poderia alterar uma verdade?

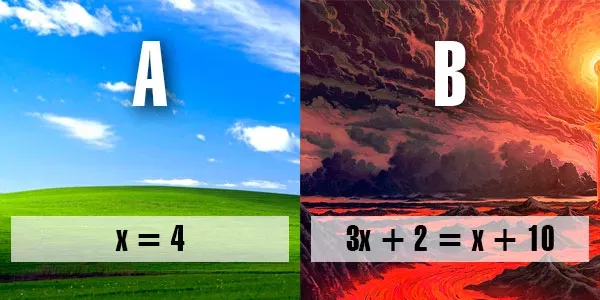

Em matemática, por exemplo, sabemos que o ponto de vista não é capaz de alterar um cálculo. Qual das equações abaixo você acredita que seja mais complexa?

Claramente, B é mais complexa. Entretanto, o fato é que ambas as equações são equivalentes, e para ambas o valor de x é o mesmo.

Trata-se de duas abstrações, duas representações corretos aplicáveis a uma realidade no mundo. Seu nível de complexidade é diferente, mas a realidade que representam é a mesma.

É aí que a navalha de Ockham derrapa feio: ao julgar uma realidade pela maneira como ela é representada, as características da representação são confundidas com as características do objeto representado (seja em palavras, seja em números). E isso é grave.

Duvida? Vamos a um exemplo prático. Imagine que uma pessoa foi encontrada morta em um campo aberto, apresentando sinais de queimadura, e que testemunhas relataram a ocorrência de um forte clarão e de um ruído alto nas proximidades, algumas horas antes. Para determinar a causa da morte, poderíamos formular duas hipóteses:

- Explicação A: Durante uma tempestade, as nuvens se tornaram eletricamente carregadas, com uma acumulação de cargas positivas e negativas, devido a processos complexos de interação entre partículas de gelo e gotículas de água. A separação de cargas criou um campo elétrico intenso dentro da nuvem e entre a nuvem e a superfície da Terra. Quando o campo elétrico dentro da nuvem se tornou suficientemente intenso, ocorreu uma descarga elétrica em direção à superfície. Esta descarga atingiu um organismo vivo, da espécie homo sapiens, ocorrendo uma transferência rápida de energia elétrica para seu corpo, pois a corrente tende a buscar o caminho de menor resistência elétrica (neste caso sendo a pele, os músculos e os nervos do organismo). A corrente atingiu milhares de ampères, causando no organismo vivo a queima térmica. A passagem da corrente elétrica provocou o aquecimento dos tecidos, levando a lesões graves. O organismo mostrou-se incapaz de manter metabolismo ativo, acarretando no desligamento das funções vitais de todo o grupo de suas células.

- Explicação B: A pessoa foi atingida por um raio.

Sem dúvida, a navalha de Ockham excluiria de imediato a hipótese A, tendo em vista a simplicidade de B. Curta e grossa, B descreve um fenômeno comum e bem conhecido pelas pessoas, usando palavras simples, de fácil compreensão. A hipótese A, ao contrário, evoca conceitos dos quais a maior parte das pessoas não tem qualquer noção, esmiuçando a ocorrência em termos mais precisos. Como as hipóteses A e B relatam o mesmíssimo fenômeno, não faria diferença optar por uma ou por outra: ambas estariam corretas.

O que aconteceria, porém, se a explicação mais simples estivesse errada, mas evocasse um lugar-comum compreensível, e a mais complexa fosse a correta, mas parecesse incompreensível para as pessoas? O princípio de Ockham conduziria, neste caso, a uma armadilha.

Uma derrapada de lógica semelhante é narrada em Contato, filme de 1997 baseado em um romance de Carl Sagan. Quando a protagonista, uma cientista americana, é cotada para embarcar em uma provável viagem de contato com vida extraterrestre, um tribunal decide avaliá-la para concluir se ela seria a pessoa certa para representar a humanidade. A personagem é rejeitada para a missão devido à sua descrença em Deus: por não compartilhar a fé da maioria, ela não poderia representar a espécie humana. O interessante é que, ao final da sessão, o presidente do tribunal a questiona sobre seu ateísmo evocando o princípio de Ockham: para ele, a teoria do Big Bang seria mais complexa e, portanto, mais improvável do que a hipótese de que o universo havia sido criado por Deus.

É uma pegadinha boba. Ninguém precisa ser ateu para perceber que a explicação que inclui Deus é inevitavelmente mais complexa.

Basta reparar no óbvio: com a teoria puramente científica, e com tudo o que já foi descoberto/medido/concluído pela ciência, já temos um quadro bastante complicado de informações e também uma infinidade de questões não respondidas. Ao adicionarmos a tese da existência de Deus, continuamos com as mesmas dúvidas enfrentadas pela ciência, mas agora somadas a outras novas dúvidas, e aos paradoxos relativos à figura de Deus, que além de não ajudar em nada nas investigações científicas, ainda traz outra infinidade de problemas lógicos, como: De onde veio Deus? Ele sempre existiu? Ele criou a si mesmo? Com qual objetivo ele criou o universo? Como tal entidade é possível? Como saber se não há outras entidades como ele?

Explicar o surgimento do universo utilizando Deus é, de fato, não explicar nada: embora o argumento pareça mais simples, já que requer menos conhecimento e contém menos palavras, ele não provê qualquer resposta, e pior, transfere as perguntas para a área da fé religiosa, onde nada requer explicação factual, já que Deus é tido como misterioso e incompreensível.

É claro, no âmbito da ciência, nem Deus nem outras entidades inverificáveis são utilizadas como argumento. No entanto, a confusão entre as explicações e a maneira como as explicações são postuladas continua sendo um problema comum.

Um Raciocínio Medieval

Não sejamos tão críticos com Guilherme de Ockham, no entanto. Na verdade, no contexto em que ele viveu, sua técnica de raciocínio era sem dúvida a mais confiável: em plena Idade Média, em um mundo sem ciência e sem métodos confiáveis para se chegar a conclusões, a tendência a apostar na hipótese mais simples era de fato a atitude mais inteligente, por questão estatística. A navalha de Ockham é um método tacanho, porém de extrema eficiência quando você está cego, em meio à incerteza, e não tem tempo ou meios de investigar.

Utilizar a navalha de Ockham, portanto, só faz sentido na falta de um recurso melhor. A partir do século XX e dos desdobramentos da teoria da relatividade, percebemos mais e mais que nossos sentidos nos enganam e que o tecido do universo é muito menos óbvio do que nos parece por instinto. Em outras épocas, por exemplo, teorizar que a Terra era chata e estática (terraplanismo), e que o sol e os astros giravam em torno dela, era a explicação mais plausível, e a mais simples, dado o que se sabia.

A física contemporânea, a cada ano que passa, tem sugerido uma complexidade muito maior para o universo, e quanto mais se tem descoberto, mais distante as teorias vão ficando do que nós poderíamos deduzir a partir do bom senso ou de nossos sentidos. A simplicidade, assim, vai ficando para trás.

Não existe, afinal, qualquer razão para se pensar que as explicações científicas devam ser as mais simples possíveis. O argumento de que o universo é matematicamente elegante, e que não desperdiça nada, é desprovido de embasamento; soa bem, é verdade; mas há algo que o comprove? Tanto cientistas quanto filósofos têm defendido esse postulado ao longo dos séculos — o de que as explicações físicas devem ser simples. Para muitos pensadores, a natureza é necessariamente simples, e não se dá o luxo de possui causas supérfluas. Uma conclusão bonita a se chegar; mas baseada em quê?

A verdade sempre será encontrada na simplicidade e não na multiplicidade e confusão das coisas. É a perfeição das obras de Deus que são todas feitas com a maior simplicidade. Ele é o Deus da ordem e não da confusão. — Isaac Newton

Isaac Newton trabalhava com a ideia de economicidade nas explicações científicas, que parece um desdobramento do princípio de Ockham:

Não devemos admitir mais causas para as coisas naturais do que aquelas que forem verdadeiras e suficientes para explicar as suas aparências … portanto, aos mesmos efeitos naturais devemos, na medida do possível, atribuir as mesmas causas. — Isaac Newton

Este raciocínio é bastante apropriado, pois, estatisticamente, tenderá a estar correto na maior parte dos casos. No entanto, ele não deve ser tratado como um princípio, já que muitas vezes resultará em erro. Não se trata, de fato, de uma lei da natureza, e sim de um atalho útil, mas falível, para a verdade. A abordagem da parcimônia, assim como a da economicidade, deve ser usada apenas como instrumento, como um meio de acessar a realidade conforme o que é mais provável — e tendo sempre em mente que não se trata de comprovação, e sim de uma aposta.

Assim como milhares de pessoas inocentes são encarceradas por erros da justiça causados pela crença em hipóteses prováveis, em ciência o mesmo problema pode ocorrer.

Hora de jogar fora?

Apesar de tudo, ainda hoje é aconselhável — em muitos casos — usar a lógica de Ockham. Afinal, em muitos casos a análise detalhada é inviável. Mas quando o assunto é ciência — e a compreensão do mundo onde vivemos —, chegamos a um ponto em que apostar no mais óbvio, ou no que nos parece mais provável, não é o método mais confiável. Duvidar e investigar, em ciência, é a melhor tática.

É verdade que o bom senso, às vezes, tem superado as elucubrações acadêmicas. Muitos intelectuais, no melhor estilo Dom Quixote, têm perdido contato com a realidade, vivendo em bolhas teóricas e/ou ideológicas concebidas no plano das ideias e que falham grosseiramente em refletir e explicar o mundo real. Mas o bom senso, ou senso comum, também é altamente falho.

Precisamos mantes um olho na regra, e um olho na exceção.

NUNES, Paulo. A Navalha Cega de Ockham: a filosofia e a ciência do simples e do complexo. Fantástica Cultural, 1 jun. 2023. Disponível em: <https://www.fantasticacultural.com.br/artigo/1123/a_navalha_cega_de_ockham_a_filosofia_e_a_ciencia_do_simples_e_do_complexo>. Acesso em: 28 jan. 2024.